Lettera a mio padre

Non ho mai avuto il pollice verde. Né pensavo che lo avesse mio padre, almeno fino al momento in cui, a modo suo, mi dimostrò il contrario. Accadde molto tempo dopo che mi ero formato questa opinione: all’inizio degli anni ’80, quando il percorso artistico ed umano del Fabbri, come lo chiamavano per nome gli amici e persino mia madre, subì una profonda trasformazione.

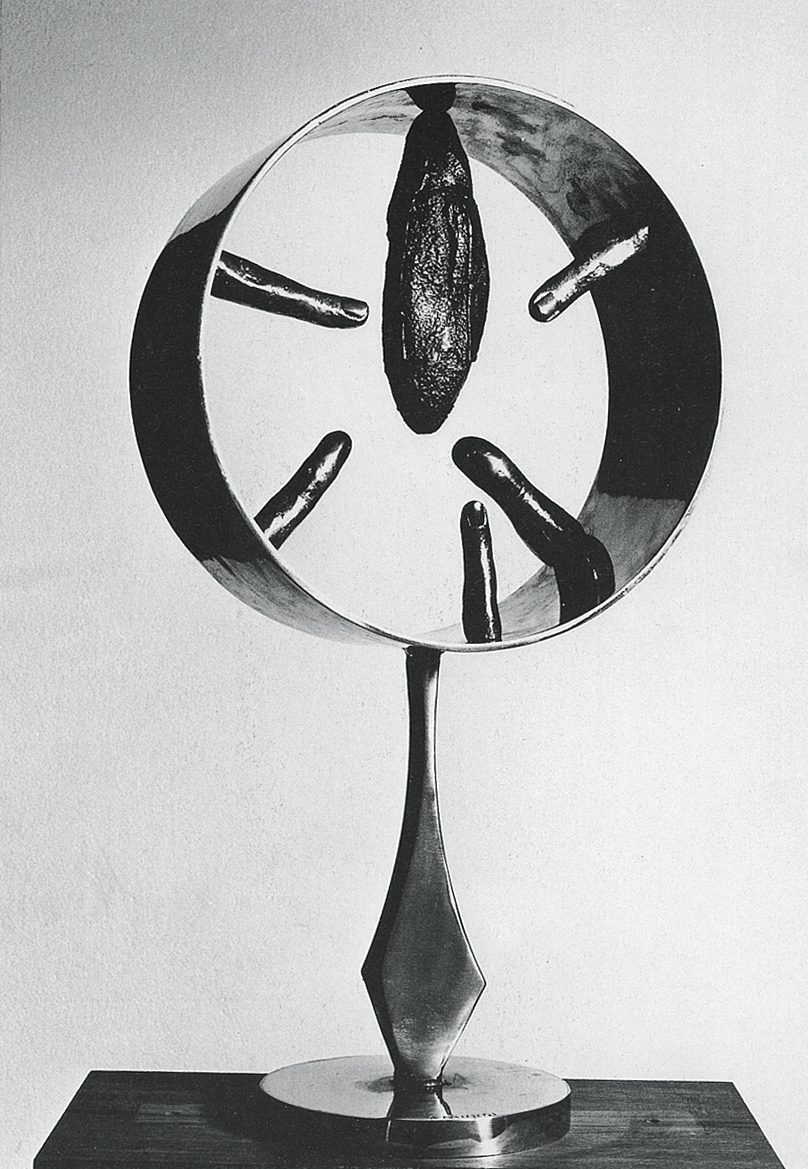

Dopo oltre mezzo secolo dedicato alla scultura con cui aveva modellato, pezzo dopo pezzo, tutte le declinazioni del teorema della sofferenza e del dolore, completamente immerso nello straniamento dell’oscurità, egli giunse alla fine di quel cammino e un nuovo paradigma cominciò a farsi strada nella sua mente. Il viaggio al termine della notte era concluso e il dono della luce era finalmente pronto per essere ricevuto ed elaborato. La profonda compassione per le ferite della carne e dello spirito, che per tutta la vita era ed è sempre stata al centro della sua indagine, non poteva più ruotare solo intorno allo sgomento e alla rivolta, ma doveva ora trasformarsi in favore di una nuova prospettiva , un’offerta di riscatto e, finalmente, di gioia.

Fu subito chiaro però che un simile cambiamento avrebbe imposto anche una revisione radicale degli strumenti e delle forme del suo agire artistico. L’elaborazione plastica della materia non rispondeva più ai nuovi requisiti e la dimostrazione che tale esperienza fosse praticamente esaurita consisteva, secondo mio padre, nel fatto che ormai non rappresentasse nemmeno una sfida alla sua capacità realizzativa. “Le mie mani” – mi disse – “vanno da sole e non incontrano alcuna resistenza. Non c’è più tensione”. Che fare allora? Dipingere, che altro! Sembrò subito evidente che tele e colori erano gli strumento più adatti per disegnare la luce e parlare di bellezza e di speranza.

Fu subito chiaro però che un simile cambiamento avrebbe imposto anche una revisione radicale degli strumenti e delle forme del suo agire artistico. L’elaborazione plastica della materia non rispondeva più ai nuovi requisiti e la dimostrazione che tale esperienza fosse praticamente esaurita consisteva, secondo mio padre, nel fatto che ormai non rappresentasse nemmeno una sfida alla sua capacità realizzativa. “Le mie mani” – mi disse – “vanno da sole e non incontrano alcuna resistenza. Non c’è più tensione”. Che fare allora? Dipingere, che altro! Sembrò subito evidente che tele e colori erano gli strumento più adatti per disegnare la luce e parlare di bellezza e di speranza.

ll resto venne da sé, come l’idea dei “giardini pubblici” che rappresentava con efficacia le esigenze del nuovo linguaggio e, contemporaneamente, conservava il riferimento al tema centrale della compassione, intesa come passione/per l’uomo e il suo destino. E’ in questi luoghi infatti, vere e proprie oasi nella metropoli, che ogni giorno milioni di persone cercano rifugio, riposo, ispirazioni da una natura dimenticata nel cemento, nell’acciaio e nel vetro. E nei giardini i fiori e l’avventura del colore. In seguito, riflettendo su quel periodo e sulle osservazioni di mio padre, compresi che lui aveva davvero una sorta di pollice verde, quel “tocco” magico capace di dare vita a qualche cosa e conservarla rinnovandola in una lunga sequenza di metafore che rimandano al grande ciclo delle rinascite.

Girando come una doppia elica di DNA attorno al proprio asse per trasmettere continuamente vecchie e nuove informazioni. Da questo apparente punto di partenza, egli proseguì con decisione la sua indagine: i segni, le immagini e i colori dapprima concentrati nel fitto di un abbraccio floreale si allargarono e si stratificarono, per diradarsi ed espandersi verso i confini dello spazio e del tempo: dalla visione della struttura fine della materia alle spirali delle galassie (valgano, come esempio, alcuni titoli di quadri come Incrocio nello spazio, Paesaggio spaziale , Nell’universo, Esplosione stellare).

Sempre più su fino all’iperuranio quando, nel suo ultimo afflato, abbandona per sempre tele e cornici, recupera la prospettiva e i materiali della sua passata stagione informale (sabbia, pietre, rami, cassette di legno cercati con pazienza lungo le spiagge e dentro i boschi della “sua” Liguria, da Albisola ad Arenzano dove una volta aveva soggiornato l’amico Fontana) e li sposa con i colori della pittura per creare delle opere destinate ad essere appese alle volte di una grotta come archetipi del mondo delle Idee. E tutto era cominciato con dei fiori.